回應金子之私家隧道論

政府及私家醫院之分野同紅隧及東、西隧最不同的地方為前者出於政策設計;而後者出於政策失誤或疏怱。私家醫院出現的原意是在用家自願多付一點的情況下,提供另一級次的醫療服務,減少公共醫院在提供基本醫療服務的工作量及壓力。

BOT

同海外一些大型基礎設施一樣,香港三條隧道全都採用BOT (Build-Operate-Transfer) 形式作為項目融資。即是私人公司負責投資、建造、經營和維修,在特許權合同中規定之時限過後將項目交回政府。例如1972年通車之紅隧便於1999年8月交回。

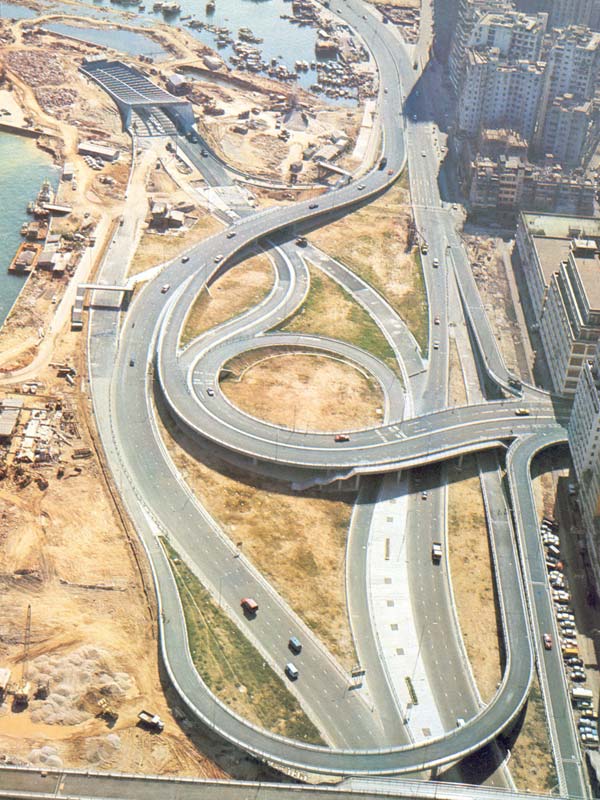

70年代建造中的紅隧香港入口

由於基礎設施項目的複雜性及希望私人公司能收回其一切投資,例如允許投標人達成令人滿意的內部回報率。特許權期限通用也很長。例如東隧的特許權期限便長達三十年直至2016年8月。特許權合約內也會列明加價的基制。當然太辛辣的加價條件會令投資者却步,但現時西隧的加價條件不用問也知道是太寬宏大量了。西隧私家車法定可收費用現為$120 (比金子所懇求的紅衫魚更多!!),現在只收$50...算是平了....

基於地理限制紅隧已經不能擴建。當初東、西隧建造之主要目的也是為飽和之紅隧分流及協助香港東西區之發展。建設西隧之原意當然並非為能負擔高昂費用的駕駛者所建之私人隧道。

回應加價論

對覺得以加價為解決香港現時的隧道問題之唯一方法的人,我想同你講世上所有嘢都係相關連的 (Inter-related),甚致 interwined and convoluted。 勁加私家車隧道費,令私家車駕駛者放棄自駕,投向寡頭壟斷 (Oligopoly) 的公共運輸,你們不是 naïve 到信任坐擁公共交通公司的四叔和彤叔之後唔會加車、船費用加到你傻? 全人類咪又受苦囉。

相信在 Harvard Kenndy School of Government 混過的Sir曾也會明白政府不同私人機構, 政府不是一頭 profit driven 的 monster。政府其一主要作用為公平分配社會資源。所以每次穿過空空如也的西隧,雖然暢快,但想到紅色大財團有權力收我$120時便有點火了。

三隧不能分流善用是交通施政及資源浪費問題,與有冇錢何干? 我認悉的『有錢人』通常都在非繁忙時間穿梭山頂、中環、南區及機場。只是大部份普通市民要誇區過海趕上下班而已。你有錢所以你抵死的思巧方法要深思反省。難道要加到紅隧冇車,所有經濟活動停止?

聯想起IQ經濟論

被受爭議的英國教授 Richard Lynn 在其2002年著作 <IQ and the Wealth of Nations> 中指出一個國家國民之平均IQ值是同經濟增長(GDP)掛勾的 (positive correlation).

跟據連氏之著作,香港人平均IQ達107,位列世界第一。跟著為南韓(金子之鄉?)的106;日本的105:台灣的104及新加坡的103。香港理應不乏人材比政府運用。但只見到97後政府一次一次地被大財團技術性擊倒,口吐白沬,每年之施政報告也缺乏前膽及創新性, 過往的政績也令人大失所望,有時甚致令人啼笑皆非。假設連教授的理論正確, 難道所有香港的聰明人也在野? 政府其實都不乏十多廿皮之職位去吸引人材...究竟發生了什麼事? 值得深思。

No comments:

Post a Comment